“想不到我们熟悉的林风眠、关良等海派艺术大家,竟然都是广东人!”上海本地观众顾小姐感叹道。“展览很吸引人,我在这里看到很多不同风格的中国绘画艺术,觉得非常有意思!”来自意大利的音乐家埃利奥·奥里奥说。10月19日是“其命惟新——广东美术百年大展”在上海美术馆(中华艺术宫)面向公众开放首日,馆外一早排起难得一见近百米的长队。展厅内则一整天都人头攒动,更有各种肤色的外国友人,众人竞相在名家名作前驻足观赏、拍照留影。

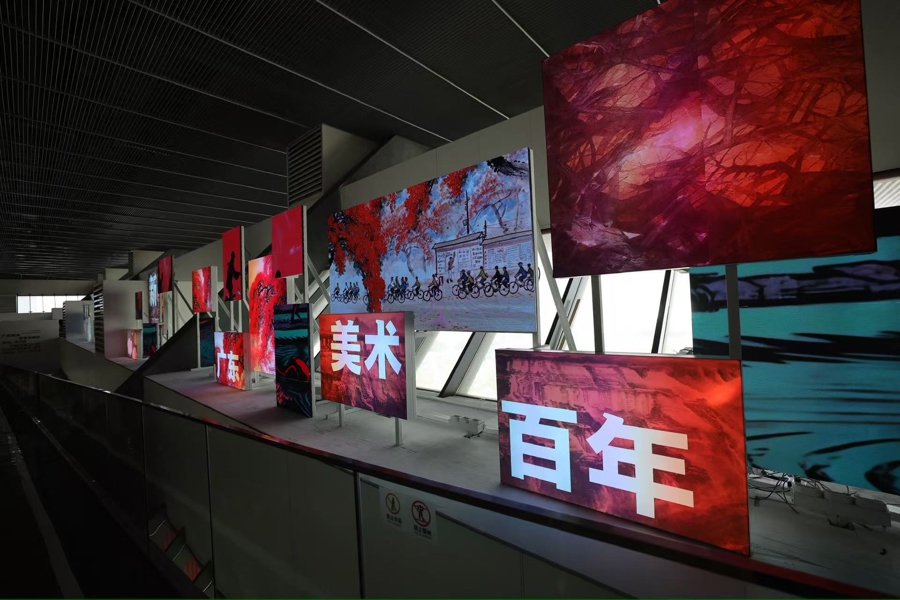

这个展览在申城的盛况,固然与诚意分不开——它体量空前地占据整整三个楼面展厅,面积超20000平方米,汇集超350位从近现代到当代的岭南美术名家总计800余件代表作品,系统梳理并全面呈现广东美术百年间的革新历程与辉煌成就,但或许更因粤沪两地美术在精神脉络上的紧密交融,这使得展览在很多本地观众眼中颇为亲切。

精神相依的粤沪美术,堪称闪耀的“双子星”

“国内有底气办百年美术大展的省份,屈指可数。”10月19日上午举办的展览学术研讨会上,有人直言。而在不少与会专家学者看来,广东与上海,恰恰是引领中国现当代文化艺术发展的两个高地。它们都是近现代中国走向现代化、走向国际的引擎和码头。

为何粤沪能成为20世纪以来中国美术史上的“双子星”?中国美术家协会策展委员会原副主任、艺术评论家皮道坚指出:“广东和上海都有海洋文化的特性,都处在东西方文明交汇的前沿,共同缔造了中国现当代美术的重要特性。”

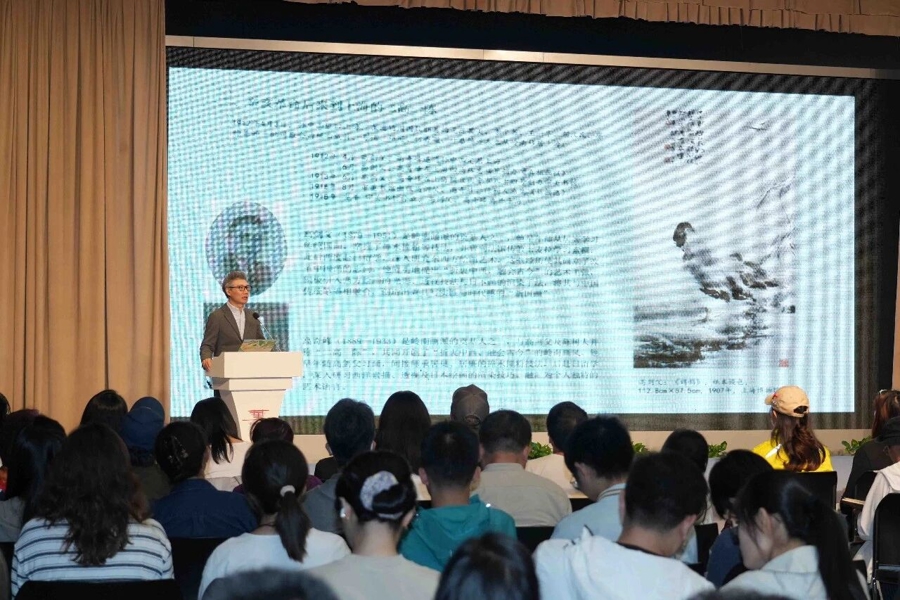

粤沪两地美术的血脉相连、精神相依,为很多人提到。中国美术家协会理论与策展委员会主任尚辉10月19日下午于“岭南文化名家大讲堂”第二期开讲时,悉数岭南画派与海派的深厚渊源。例如,广州、上海均很早成立了现代美术社团;林风眠从上海出发开启艺术求学之路,并在上海创作了其人生中最重要的一批作品;鲁迅在上海倡导的新兴木刻运动对广东产生深远影响,李桦、黄新波、赖少其等为人熟知的版画家都来自广东。上海市美术家协会顾问、美术史论家朱国荣认为,相比“远房亲戚”,上海和广东美术的关系更像是“双胞胎”,“它们交叉发展,此起彼伏,实际上是你中有我、我中有你”。

尽管存在诸多共通与关联,粤沪美术各自的特质也为业内敏锐关注到。知名文艺评论家毛时安观察到,以岭南画派为代表的广东美术,呈现出一种京津画派、海上画派都没有的特质——在近现代美术变革中,他们的第一身份是革命家,由此才带来艺术的“革”。他认为这样的社会角色,是研究这些艺术家不应忽视的。例如, 高剑父是辛亥革命的元老,陈树人曾舍家保护孙中山。广东省美术家协会名誉主席、广东省中国画学会会长方土提到,海派注重雅俗共赏,贴近市民生活,岭南画派视觉冲击力更强,更强调现实的关怀,“岭南画派的花鸟题材,包括猛狮,都很昂扬,饱含着一种革命性”。

盛大交流开启思考,中国艺术如何以“新”面向未来

由“其命惟新”大展领衔的第二十四届中国上海国际艺术节“粤港澳大湾区文化周”,在毛时安看来是粤沪两地文化交流史上第一次“文化航母”级的盛大启航、盛装展示,是一场由高度诗意想象力推动的粤沪两地艺术家双向对话的热烈的文化恋歌。而这次展览在业内看来,其文化意义最是在于由交流带来的启发与思考,揭示中国艺术在世界语境中如何以“新”为命,以“变”为常,诚如其命惟新”之名。

“广东美术百年大展在沪展出,上海艺术界会有压力吗?”当尚辉将这个犀利的问题抛给上海市美术家协会副主席、上海美术馆原馆长陈翔时,得到了这样的回答:“我感到的反而是动力。如今迎来把上海美术推广出去的好时机了!”

艺术学博士,上海美术馆策展人项苙苹策展过“中国式风景”“上海现代”等数个梳理上海本土艺术的大展,她坦言此次展览给了自己很大的触动,“从中我们可以进一步看待海派,看待中国式现代化”。她认为,这种现代化不是对西方模式的照搬,也不是单一模式的复制,而是各地从自己的情境出发,坚守当地的文化,同时对时代的变革做出某种反应。因此,全国各地呈现出多元的现代性面貌和特征。

在上海油画雕塑院院长江梅看来,百年美术发展历程中,中国的艺术家一直在进行中西融合,进行本土化文化价值观的建立,不同的河流最后才会汇成汪洋大海。她认为上海和广东就是两条大河,从源头开始就时有交接,但在过程中各有自己的发展主体性,同时也在不断互补。“这两条河流都不是封闭的,都是敞开性、开放性的。”

众多专家学者期待,粤沪两地的这场“热恋”不仅长长久久,未来还能不断结出硕果,共同推动中国美术的发展、进步。

盛达优配-券商配资-炒股配资平台-线上配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。